第4章 論理ツリーへの展開:続きページ(6)→4.3 フレームワークを活用して思考する

戦略案創出のための枠組みを設定する

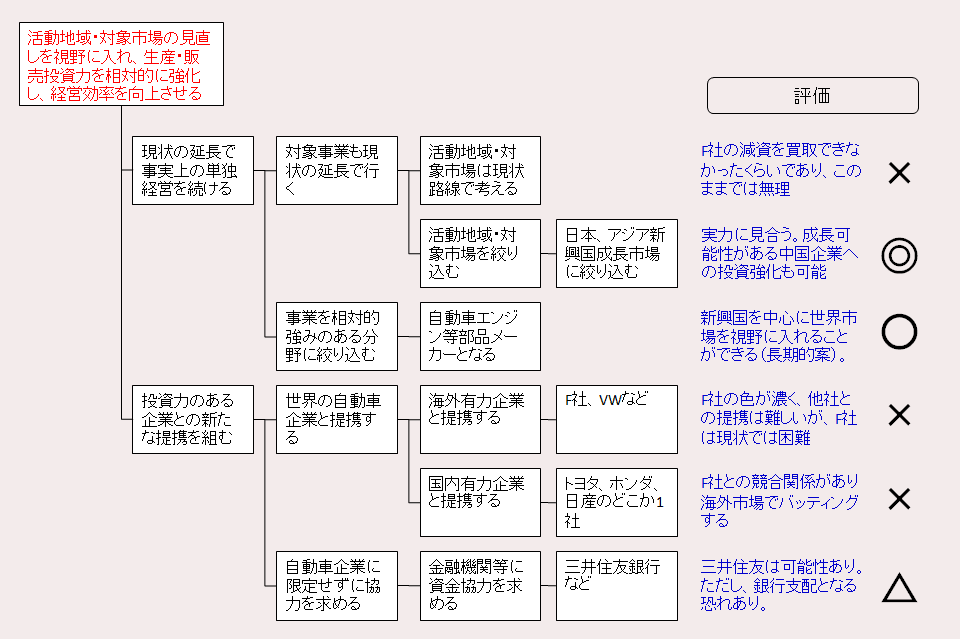

さて,今度はロジックツリーによる展開を,広義に言えば問題解決プロセスにおける「解決策立案プロセス」の「枠組みの設定とアイディア出し」,狭義に言えば「戦略の立案プロセス」に相当する課題に適用してみよう.

前々項および前項で作成したロジックツリー「鉄板の切断方法」,「用済み新聞紙の再利用法」はいずれも膨大なものであったが,ロジックツリーはいつも膨大なものを作成する必要があるというわけではない.

それらのロジックツリーはいずれも可能性を探るという狙いに沿ったものであったが,事業戦略案の創出など,実際に実行する課題解決策の立案においては課題を取巻く状況に応じた前提条件ないしは制約条件が存在するので,自ずと実質的に意味を持つ自由度の範囲で比較的シンプルなロジックツリーを作成することになる.

何の前提条件もまたは制約条件もなしに可能性のある戦略案をMECEに考えると,変数が多すぎて手に負えなくなる上に,意味のある僅かな戦略案と殆ど役に立たない数多くの戦略案が並ぶという結果になる.

そこで,ロジックツリーによる展開により,典型的には「戦略の立案」のような課題解決策立案に取組む場合には,意味のない戦略案を可能な限り排除できるように,予め,「戦略の基本方向」を定め前提条件や制約条件を明確にしておくことが大変有用となるのである.

その前段のプロセスに相当するのが,「課題形成プロセス」である.「第2章 問題解決の主役はロジカル・シンキングである」の「4.1節 本質的問題・課題を明確化する(課題形成プロセス)」部分を再確認いただきたいが,『「課題形成プロセス」が意図するところは「目的達成のための本質的解決策の基本方向を明らかにする」という点にある』と述べた.

次の段階の「解決策立案プロセス」においては,論理的に明らかにされた「本質的解決策の基本方向」という前提ないしは制約条件のもとで「枠組みの設定とアイディア出し」を実施するということになるので,ロジックツリーが比較的シンプルなものになるというわけだ.

発生型の問題における本質的原因の発見を目的とするロジックツリーにおいても,問題の発生状況に関する事実情報が豊富な場合にはロジックツリーが比較的シンプルになるが,その辺の事情と同様である.

それでは第3章で基本戦略方向を導いた例題3-11の続きに継続して取組むことにしよう.

(参照:3.2.5 進むべき基本戦略方向を見極める)

課題形成プロセスにおいて,基本戦略方向を明確化するという目的達成志向を持って関連情報を収集し,グルーピングし,要するにどのようなことが言えるのかについて論理ピラミッドを用いて論理構築した結果は以下の通りであった.

【課題解決または基本戦略の方向】

M社の今後の課題解決ないし基本戦略方向は,事業,活動地域・対象市場,過剰生産設備の見直しを視野に入れ,経営効率の向上に取組むことである.

前章の例題部分でも述べたが,「基本戦略方向」というのは,「状況が多少変動しても基本的には変わらない重要な方針・打ち手」となりそうなポイントに相当する.そのことを踏まえると明確なある範囲の戦略方向の中で戦略的自由度を考えるというふうに進めれば良いということになる.

お断りしておくが,解答例はあくまでも戦略立案というようなテーマにおいても問題解決プロセスに従い,論理的思考を活用して対応可能であることを示す目的で,筆者が軽く情報収集した範囲で考察した基本戦略方向に沿ったものであり,単なる1つの私的見解に過ぎない.

この先は,問題解決ステップで言えば,「解決策の仮説設定」,「仮説の検証」と進めることになる.基本戦略が決まれば,有望市場への製品供給の容易さとの関係はどうか,過剰設備は投資先企業で活用可能かなど細部の検討を行い,競合状況などを加味して魅力的なアイディアをリストアップし,それらを評価して最適な戦略案を選択すれば良いだろう.

4.2.4 要素へ分解する

ロジックツリーによる論理展開への応用例として,要素への分解という分野がある.今までに登場したロジックツリーはいずれも「or 型ツリー」であったが,要素への分解は「and 型」ツリーとなる.要素への分解例にはいろいろあり,対象となるものはあらゆる業務,構築物・商品のようなハードウエア・物品,加工された材料,集合技術・ソフトウェアなど実に幅広い.

私達が普段取組んでいるような,例えば,複雑な技術課題のようなものは,当然のことながら一旦いくつかの要素課題に分解して,分解した個々の課題に対して取組むことになるが,その場合も要素への分解ということになる.分解した要素課題に対しては,時には解決策を検討する論理展開であったり,時には更に要素へ分解するための論理展開であったりするわけだ.

プロジェクト・マネジメントの際には,通常,プロジェクトを完成させるために実現しなければならない事柄の大工程から小工程までを視野に入れ,プロジェクト業務の大日程計画,中日程計画,詳細日程計画を立案する.そのとき実施すべき仕事を計画通りに実行可能な作業に分解してWBS(Work Breakdown Structure:業務展開表)という展開ツリーを作成するが,WBSも要素への分解の1つに相当する.

ここでは身近なテーマを課題分解の例題に取上げたので取組んでいただきたい.

課題を目的達成志向で(つまり,この場合,ペンキ塗りの出来映えを良くするポイントを押さえて,効果的に課題を達成できるように)要素に分解することである.

「ペンキを上手に塗るにはどういうことに留意して準備すれば良いか」ということが明確になるような切り口を見出すには準備から後片付けまでの一連のペンキを塗るという作業を洗いざらい抽出して,「ペンキを上手に塗る」ことに関わる作業のポイントがわかるようにすれば良い.

すると,すべての作業を洗い出せるような確実にMECEとなる切り口で,作業の順を追ってモレのないようなロジックツリーを形成するというオーソドックスなことを進めて行けば,確実に目的が達成できると考えることができるはずだ.

「ペンキ塗り」に限らず,広くすべての業務(仕事)を対象に考え,ロジカル・シンキングにより作業を展開するには,プロセス・マネジメントの考え方と同様にどのような工程(プロセス)に関しても,まず,大きく

・前工程→企画,目標と現状の明確化,実行計画

・本工程→実行

・後工程→結果の確認・振返り

とMECEとなる3つの工程に分けて考えることをお勧めしている.

「ペンキ塗り」が対象ならば,

・前工程=ペンキを塗る前に準備すること

・本工程=ペンキを塗ること

・後工程=ペンキを塗った後に実施すること

で良いだろう.

参考までに「前工程」について触れておこう.

・前工程

-1:企画(目的達成を志向して基本計画を立てる)

-2:業務のアウトプットまたは仕様(と前提条件)を明確に決定する

-3:有用情報を収集する

-4:仕事の進め方の方針を決め,具体化計画を立てる

まず,「前工程-1」「企画」という項目を忘れないことである.企画がしっかりできているということは,可能な限り見えないものを見えるようにしたということである.見通すことが困難な部分は必要な調査や情報収集を実施してどのようにして実現するのかを明らかにするであろう.

「ペンキ塗り」に関して言えば,実施すべきことが見えるようになって初めてどの部分に神経を使ってエネルギーを投入する必要があるか,どの部分がペンキ塗りの出来映えに関係があるかなどが検討できるということでもある.

「企画(目的達成を志向して基本計画を立てる)」の中身としては,まず問題解決プロセスで言えば,あるべき姿(目標)と現状のギャップを正しく認識することに相当する部分で,「前工程-2」「業務のアウトプットまたは仕様(と前提条件)を明確に決定すること」である.

そのためには現状認識が不可欠になるので,「前工程-3」「(ペンキ塗りの対象となる現場とペンキ塗りに関する)有用情報を収集すること」が必要になる.

そして,いよいよ仕事にかかろうとすれば,どんなやり方でも可能と言えば可能であるので,最も状況に適したやり方の大枠の意思決定として,「前工程-4」「仕事の進め方の方針を決め,具体化計画を立てること」というステップとなる.

通常,ロジカル・シンキングを「業務遂行」課題に適用したときには,「予備調査,仕様決定,前提条件の明確化,それに日程計画」までを前記「前工程(塗装の前に準備すること)」の最初に「企画(基本計画を立てる)」といった作業項目を設定して,落とさないようにすることをお勧めしている.

因みに,本課題「ペンキ塗り・・・」に対する「課題分解」作業は「予備調査」を含む,この「企画(目的達成を志向して基本計画を立てる)」項目において実施していると考えることができる.

「本工程」を終えた後の「後工程」では,業務であれば最初に目論んだ「企画」に沿った業務が実行でき,目標どおりのアウトプットを出すことができたのかを確認し,次の工程に備えて改善すべき点を明らかにするといった振返りのステップになる.

自宅の「ペンキ塗り」のような場合には,そこまで念を入れてクソ真面目にやらなくても良い.むしろ,後々の補修作業に備えハケや残ったペイントの管理などをしっかり実施しておくことの方が大事であろう.

勿論,「プロセス」で切らなくても自分にあった切り方で構わない.しかし,「業務」を分解しようとした場合には,例題の「ペンキ塗り」というテーマと本質的には変わらないので,上記のような分解の仕方をいつも習慣にしておき,どのようなケースでも最低限同じ発想に立てるようにしておくと良い.

解答例をExcelシートで表4.6に載せておくので,ご覧いただきたい.備考欄に記載した,例えば「下塗りすると良い仕上がりになる」,「(塗りにくいところから塗り始める)仕上がりに影響が大きい.小型のスジカイ刷毛が良い.」といった項目が,「目的達成志向的」に記載されていることがおわかりいただけると思う.

最初にこのような課題を要素に分解したツリーを作成しておけば,計画が立てやすいということも併せてご理解いただけるであろう.

前提条件:吹付け塗装は専門的な道具や技術が必要なので検討対象として考慮しない

:出来映えに大いに関係

:出来映えに関係

| 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 第5階層 | 第6階層 | 第7階層 | 第8階層 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 家のモルタル外壁のペンキを自分で出来映え良く塗り替える(計画を立てる) | 塗装の前準備をする(ためのポイントを整理する) | 塗装の計画を立てる | 塗装について予備調査する | 出来映えの良い塗装をするにはどうすれば良いか確認をする | インターネット、雑誌、図書館、ペンキ屋、塗装店などの情報源 | |||

| どれだけの費用がかかるか | ||||||||

| どれだけの時間がかかるか | ||||||||

| 前提条件を明確にする | 仕様・費用・依頼仕事の有無・期限など | 家族とも十分に話し合って共有する | ||||||

| 塗装仕様を決める | 塗装範囲を決める | |||||||

| 塗装に求める機能・性能を明確にする | 防水 | |||||||

| 防カビ | 気候環境によっては重要 | |||||||

| 耐久性 | ロングレンジでは非常に重要 | |||||||

| 外観 | 色味 | 周囲との調和も考慮する。家族の意見も尊重して決める。 | ||||||

| 光沢 | ||||||||

| 日程計画を立てる | ||||||||

| 道具・材料を揃える | 塗るものに適した塗料・うすめ液を選ぶ | 下地処理用の材料 | コーキング材 | アクリルエマルジョン系、ウレタン系、シリコン系の中から選ぶ | シリコン系は塗料が乗らないので塗装には不向き | |||

| 下塗り密着塗料(シーラー) | ||||||||

| マスキング・シート、テープ | ||||||||

| 塗装材料 | 塗料 | 機能・性能の種類(防水・防カビ性のあるもの) | 油性と水性(アクリル系→ウレタン系→シリコン系→フッ素系→+光触媒系)がある | 油性は溶剤臭気、付着等の取り扱いが厄介なので、使用は避けたい。水性は取り扱いが容易であり、選択したい。→方向に行くに従って高耐久性・高価であるが、シリコン系以降がコストパフォーマンスが良い。 | ||||

| 色は混合調整を要するか | 要・不要を決める | 混合する塗料のすべて | ||||||

| 量 | 2回塗りを考慮し、かつ所要量より多めに | |||||||

| 塗料の種類に適合するうすめ液(溶媒) | 水性塗料は水。 油性塗料はペイントうすめ液。 ラッカー塗料はラッカーうすめ液。 | 塗料の種類を決定すると自動的に決まる。水なら安価で取り扱いが容易 | ||||||

| 塗料洗浄液 | うすめ液に同じ | |||||||

| 塗料や塗るものに適した道具を選ぶ | 下地処理用の道具 | へら | ||||||

| ラスター刷毛 | ||||||||

| 布 | ||||||||

| 塗装用の道具 | ローラー刷毛 | モルタル壁には適している | ||||||

| スジカイ刷毛 | ローラー刷毛が使えない細部・すき間などの塗装に使用する | |||||||

| 塗料容器(バケツ) | ||||||||

| 攪拌棒 | ||||||||

| 塗る環境を整える | 足場・作業環境を確保する | 高所の作業性・安全性・安定性確保 | はしご・踏み台・脚立をセットする | |||||

| 鉄骨足場を組立てる | 無料・レンタルもあり | |||||||

| 塗料の落下・タレによる汚れ防止・保護 | 塗料が垂れそうなところに新聞紙・シートを敷く | |||||||

| 衣類・タオル・メガネ・帽子 | ||||||||

| 塗る壁の下地をよく整えておく | 洗浄する | クモの巣や付着物など汚れを箒などで除去する | ||||||

| ブラシ・タワシで擦る | ||||||||

| 水道ホースにジェットノズルをつけて洗浄 | できれば高圧水洗浄機を使いたい | |||||||

| カビとり洗浄液で洗浄 | ひどいカビ、コケがあるときだけ | |||||||

| 下地を補修する | コーキング処理を行う | 境界部分のすき間にコーキング材を詰める | ||||||

| ひび割れ部分をコーキング材で補修する | ||||||||

| 塗膜ハガレを補修する | 剥がれる部分ははがしてしまう | |||||||

| 下塗り・密着塗料(シーラー)を塗る | 下塗りすると良い仕上がりとなる | |||||||

| マスキングを行う | マスキング・シート、テープを使用する | 仕上がりを良くするためには手を抜かない方が良い | ||||||

| 天候・環境・タイミングを選ぶ | 天気のよい日(晴れ、風が極端に強くない天気)に塗る | 予定日の天気が悪い場合などは塗装以外の準備に充てることも考えておく | ||||||

| 塗る場所の風通しをよくしておく | ||||||||

| 塗装する(ためのポイントを整理する) | 塗料を調整する | 塗料を塗料バケツにて調整する | 混合調整する塗料 | 必要量より少し多めにつくり、全体に同じ色味になるまで調整しながら十分に混合する | 色ムラが生じないような注意が必要 | |||

| 混合調整しない塗料 | 混合調整が不要な色の場合 | |||||||

| 塗料に薄め液を混合調整する | 溶媒が蒸発するので、気温・湿度に応じて様子を見ながら一定濃度になるように溶媒を追加混合する | 一時的に保存する場合には塗料容器(バケツ)に入れ、表層をうすめ液で覆い蓋をしておく | ||||||

| 使う前に十分かき混ぜる | ||||||||

| 刷毛に塗料をつける | スジカイ刷毛に塗料をつける | 刷毛全体に塗料をつけ、引き上げるときに容器のへりで塗料を軽くしごいて垂れない程度にする | スジカイ刷毛は部分的に使用する。塗料をつけすぎないこと。 | |||||

| ローラー刷毛に塗料をつける | ローラー刷毛全体に塗料をつけ、引き上げるときに容器のへりで塗料を軽くしごいて垂れない程度にする | 壁全体はローラー刷毛を使用する。塗料をつけすぎないこと。 | ||||||

| モルタル外壁に塗料を塗る | 塗りにくいところから塗り始める | 塗るべきところとそうでないところの境界部分 | 仕上がりに影響が大きい。小型のスジカイ刷毛が良い | |||||

| すき間部分 | ||||||||

| 凹んだ角の部分 | ||||||||

| タレないように塗る | 垂直面を塗るときには下方から上方に向けて塗ると塗料が垂れない | |||||||

| 一度に厚く塗らないように2回で塗る | 1回目は塗料を少し薄めに溶いて塗る | |||||||

| 1回目が乾いてから2回目には標準的な濃さで塗る | 2度塗りをするときれいに仕上がる | |||||||

| 後片付けをする(ためのポイントを整理する) | 消耗品を片付ける | マスキングテープ・シートをはがす | ペンキが完全に硬くならないうちにはがす | |||||

| 新聞紙・布などを処理する | ||||||||

| 次回または補修にも使えるものを片付ける | 余った塗料を保存する | 密閉できる金属またはガラス容器に入れておく | 補修のときにも役に立つ | |||||

| 容器を洗浄する | 塗料を新聞紙・布で拭き取り、その後、洗浄する | 洗浄に使用した油性の液は新聞紙などに吸収させ燃えるゴミとして廃棄する | ||||||

| 刷毛を洗浄する | 刷毛を不要になった新聞紙・布でしごいて残った塗料を搾り出す | |||||||

| 塗料容器(バケツ)の内壁を刷毛で洗浄しながら、刷毛自体を洗浄する | ||||||||

| その他の後片付け | 足場を返却する | |||||||

| 衣類・帽子・メガネ等についた塗料の汚れなどを処理する | ||||||||

| 道具をしまう |

第4章 論理ツリーへの展開:続きページ(6)→4.3 フレームワークを活用して思考する