論理的思考は論理と情理との関係において、人の思いにどう向き合えば良いのだろうか.

「論理と情理」の領域に関わる論理的思考

論理的思考は論理と思いが重なる領域を目指す

論理的思考テキスト講座の冒頭に「論理的思考の定義」を明記したが,ここまで勉強された読者の皆さんはもうおわかりだろう.

定義の第3点,「論理的思考は目的に合った明確な結論を導出するための思考だ」ということを,別の表現にして言えば,何らかの目的があって思いを巡らせ・考える際に論理的に取組もうというわけだ.そこで,ここでは論理学にその基礎を置く「論理」と人の気持ちや感情を伴う「思い」といった切り口から見た場合,論理的思考はいかなる領域を目指しているのかについて明らかにしておこう.

具体的な事例を挙げながら説明することにしよう.

何年か前のこと,母親と共にガードレールのない車道の端を楽しそうに歩いていた5歳の女の子,3歳の男の子が,後ろから突っ込んで来た自家用車にはね られ,男の子は即死,女の子は重傷を負ったという事故があった.自家用車 はパトカーに追われていて普段はあまり車の通らない道に入り込み猛スピードで逃走中だった.

自家用車の運転者はたまたま運転免許証を携帯していなかったので,呼び止められたパトカーを振り切って,現場まで2kmほども走行していたことがわかった.運転者にも妻の他にちょうど5歳になる女の子と2歳の男の子がいて,妻の実家に遊びに行く3人を最寄り駅まで送った帰り道での事故であった.

この事故の直接的原因は猛スピードの自家用車が子供をはねたという点にあるのは明らかだ.しかし,後の祭りだが,パトカーがそこまで執拗に自家用車を追い詰めなければ事故は起こらなかったかもしれないという見方もできる.良く考えるとパトカーは道路交通法に則り,所定の行動をとっていたことになるが,パトカーには何ら過失がなかったのだろうかという疑問が残るのではないだろうか.

それでは,仮に,このような事故が発生することがなく自家用車がパトカーに捕捉され連行された上で3,000円の罰金以上の罪を科されて決着していたらどうか.その場合にはパトカーの過失などということを検討せずに済むはずだ.

このような状況の違いが結論に与える影響には,論理とは異質の因子が関係していると見ることができる.この事例では,例えば,子供が1人死亡し,1人は重傷を負っているという事の重大さ,つまり,状況を判断する人間側が感じる重要さに結論が左右されるということである.

何とも気の毒な被害者家族はどのような思いだろうか,加害者家族の今後はどうなるだろうか,パトカーの警官はどう感じているだろうか,論理的思考ではこのような人間の感情や思いまでを視野に入れ問題解決するなどの目的を持って取組むのである.

お花見小休止:天然記念物・三大巨桜

- 岐阜県本巣市にある淡墨桜(樹齢1500年以上のエドヒガン)

- 山梨県北杜市の実相寺境内にある山高の神代桜(樹齢1800年とも2000年とも言われるエドヒガン)

- 福島県田村郡三春町にある三春の滝桜(樹齢推定1000年超のベニシダレ)

別の事例を考えてみよう.

これから新規に食品事業を起業しようと準備を進めている若者がいる.本人は学生時代から夢見てきたことであり,3年ほど父親の経営する中堅の食料品会社で工場の現場や品質保証,販売の分野で多くのことを経験しながら,起業の構想を練ってきた.若者が構想している事業は仕入れた食品素材を洗浄し,食材として不要物を除去する以外には手を加えずに,高い圧力と熱だけを瞬間的に与えて最終食品を作り,商品展開するというものである.

素材の繊維は細かく寸断されるが,味覚や栄養特性がそのまま保存され乾燥した状態で袋詰めされる.お年寄りや幼児,病人にも喜ばれる商品価値のあるものであり,早く提供したいと休日に試行錯誤を繰り返して来た.起業するには資金を必要としているので父親だけでなく投資家の支援を求めている.

この事例では,若者は,父親や投資家に事業の構想をどれほど素晴らしい事業であり,どのようにして実現して行くのかについて,わかりやすく説明するに違いない.そして,彼らに共感を持って理解して貰い,積極的な協力を得るために熱く語り説得に力を入れるであろう.それは,ただ単に淡々と事業の説明を論理的に説明するのとはわけが違うのだ.若者が自分の情熱と思いを込めて論理的に説明している姿が目に浮かんでくるというものである.

「論理」軸と「情理」軸が重なる2次元平面で

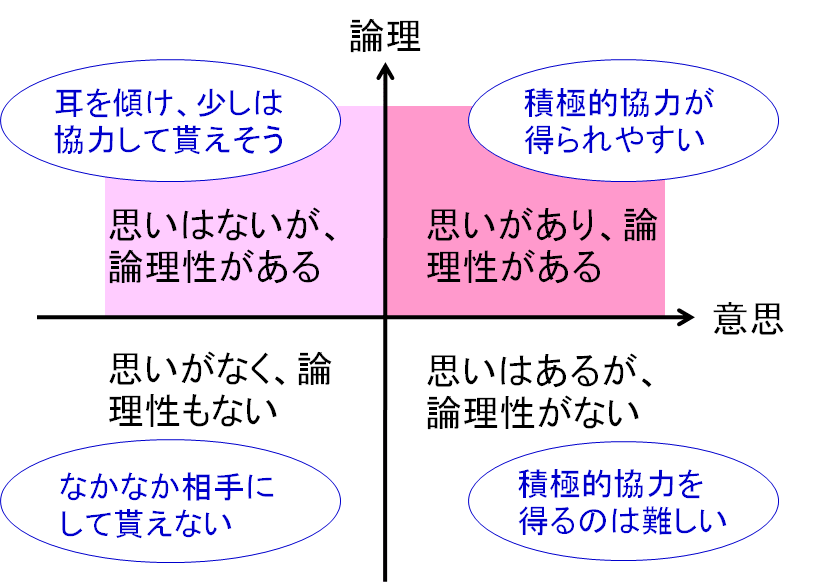

そう.図1に示したように,このような「論理」と「情理(思い・意思)」の重なる領域こそ論理的思考が目的を達成すべく目指す方向なのだ.

私達は意思・思いを持って論理的に考え,目的に合った結論や成果を獲得すべく指向しなければならないということを肝に銘じておいていただきたい.それは論理的思考のプロセス全体を通じて一貫したものであり,論理の根拠となる事実情報の収集や論理構築・展開の段階においても同じことだ.

論理的思考は情緒に欠けるのか?

本講座の第2章で触れたことであるが,時として論理的思考に対する誤解に基づいて,間違った認識がまかり通ることがあるので,ここで再度確認しておこう.

「論理的に考えられた結論は冷徹な合理だけに基づいており,情緒に欠けるものだ」脚注1)といった誹謗は,多くの場合認識不足による誤解のように思われる.論理的思考は根拠に基づいて結論を導くものであり,根拠の中から人の気持ちや思い・情緒などに関連する事実情報を意図的に除外すれば,そのような結論を導くこともないとは言えないが,本質的にそういうものではない.

この機会に,若い人たちに「論理的思考」を身に着けようと呼びかけている本サイトの立場から,このような危険な誤解を解消すべく,少しスペースを使って,詳しく説明しておきたい.

では,書籍「国家の品格」から,この書籍にしばしば登場する類似の話を引き合いに出してみよう.

パン泥棒にどう向き合うか分かりやすい例を1つ挙げてみましょう。

ここに1週間何も食べてない男がいるとします。この男が街に出て角のパン屋さんの前に来たとき思わずパンを奪って食べて逃げてしまった。

ある人はこの光景を目撃してこう思う。「日本は法治国家である。法治国家においては法律を遵守しなければいけない。他人の物を黙って取るということは窃盗罪に値する。したがって法律に則り、処罰されなければいけない。そのために警察に突き出そう。」勇敢な彼ないし彼女は、走って逃げて行く男を追いかけて捕まえたり、あるいは110番を回して警察に連絡したりする。

ところが別の人は同じ光景を見ていてこう思う。「ああ可哀そう。確かにこの男は人の物を盗んだ。しかし、この男は今このパンを食べないと死んでしまったかもしれない。人間の命は一片の法律よりも重い場合もある。だから今は見て見ぬ振りをして通り過ぎよう。」

どちらも論理は通っています。

最初の人は「日本は法治国家であるが出発点で結論は警察に突き出す。」、もう一方の人は出発点は「かわいそうね。結論は見て見ぬふりをして通りすぎる。」両方ともに論理はきちんと通っているのですが、出発点が異なったがゆえに結論が異なってしまったということです。すなわち論理は重要であるけれども、出発点を選ぶということはそれ以上に決定的なのです。最悪は情緒力がなくて論理的な人、一番困るのは情緒に欠けて論理的思考能力はバッチリというタイプの人です。・・・藤原正彦著『国家の品格』(新潮新書)より

この話において,論理的思考により結論を導く過程は,具体的には,

- パン泥棒(この男)がパンを奪って食べて逃げてしまったという事実

- 他人の物を黙って取るということは窃盗罪に値するという法律が存在する事実

に加えて,

- 最初の人は「日本は法治国家である.法律に従え.」と捉えている事実

- もう一方の人は「かわいそうね.」と捉えている事実

が論理的帰結を下す際の”情緒”的根拠になるわけである.

そして,これらの根拠に基づいて,2人はそれぞれ論理的に思考して

- 最初の人は警察に突き出す.

- もう一方の人は見て見ぬふりをして通りすぎる.

と結論しているという話である.(もちろん,目的によって結論は,当然ながら異なる.)

このように本書籍では「根拠」に相当する「事実」といった用語の代わりに定義も定かではない「出発点」などという用語を使用しているものの,まさしく”情緒”的根拠を用い,論理的に思考して結論を導いているのである.したがって,「論理的に考えられた結論は冷徹な合理だけに基づいており,情緒に欠けるものだ」という本書籍の基本トーンそのものが自己矛盾を抱えており、誤解であることがわかる.

このような誤解に基づく”一般大衆受け狙いのフレーズ”を前面に掲げた書籍によって,多くの人達が「論理的思考はダメなんだ」と認識してしまうことの恐ろしさは計り知れない.このトーンを感じさせる類似の話が随所で引き合いに出されているため,普通の人なら確実にこれを刷り込まれてしまう.

勿論,この著作が論理的思考に関する誤解部分を主張したいわけではなく,「”情緒”(喜怒哀楽のような誰でも生まれつき持っているものではなく,懐かしさとか,もののあわれといった教育によって培われるもの)や”かたち”(主に武士道精神からくる行動基準)の重要性を再認識し,世界に範を垂れる事こそが日本の果たしうる人類への世界的貢献なのだ」といったことを骨子としていることは承知もしているし,主張にも賛成できるものであるということは言い添えておきたい.

つまり,結論が不適切であるとすれば論理的思考に関する特有の問題ではなく,その結論を導いたプロセスそのものが適切でなかったか,あるいは,解決策の評価や判断においてそのような不適切な結論が選択されたに過ぎないという場合もある.かと言って,論理的思考は論理的思考する主体の思いに制限や制約を課すものでもない.

例えば,時には従業員の失業への憂慮の気持ちがあっても経済合理性に基づく経営再建への思いが優先することを,論理的思考は当然のことながら何ら妨げるというものではない.もし,経済合理性に基づく評価項目だけでなく,関係者の感情面の評価項目が重要であれば明確に設定するか,あるいは判断基準などに不可欠な要素として盛り込めば良いのだ.

そもそも論理的思考を正しく展開している限り,感情的な側面が非常に重要な場合には,現状分析等における情報収集の段階でそれらの事実が把握されてしかるべきなのである.先の引用例で言えば,「パン泥棒は年老いた母親を抱え,自身は重い腎臓病を患い,長期間十分に働くことができていない状態であった.」といった事実が把握されていれば,結論を導く際に情緒的な側面のウェイトは大きくなるであろう.つまり,偏った情報収集でない限り,課題化段階で課題命題の中に関連する事柄が盛り込まれるはずである.

脚注

- 1)

- 藤原正彦著『国家の品格』(新潮新書)2005年 脚注1)の付近に戻る

<「論理と思いの領域」終わり>